第一回年会: Difference between revisions

| (227 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||

| Line 1: | Line 1: | ||

== | ==定量生物学の会 年会 最新情報 == | ||

*<span style="color:red">NEW!!!</span>: [[年会2009アンケート|年会のアンケート結果]]を掲載しました(090415)。 | |||

*<span style="color:red">NEW!!!</span>: [[年会2009写真|年会の写真]]を掲載しました。 | |||

*[[年会2009ポスター|ポスターセッションの発表者とタイトル]]を掲載しました(090104)。 | |||

*年会参加時の注意事項をアップしました(081229) | |||

*年会の要旨登録をまだ済まされていない方は、なるべく早く、要旨登録ページにて手続きを進めていただきますようよろしくお願い致します(081214)。 | |||

*要旨登録を開始しました(081202)。 | |||

*定員に達したため、ワークショップ・チュートリアルの参加登録を締め切りました(081125)。 | |||

*定員に達したため、年会の参加登録を締め切りました(081119)。 | |||

*レジストレーションを開始しました(081115)。 | |||

== | ==定量生物学の会 第一回年会 参加登録 == | ||

''申し訳ありませんが、年会・ワークショップ・チュートリアルは定員を超えたため参加登録を締め切りました。'' | |||

[[第一回年会参加登録ページ|参加登録ページへ]] | |||

==定量生物学の会 第一回年会 要旨登録 == | |||

要旨登録を開始しました。登録の締め切りは12月12日です。 | |||

年会の要旨登録をまだ済まされていない方は、なるべく早く(12月17日までに)、要旨登録ページにて手続きを進めていただきますようよろしくお願い致します。 | |||

[[第一回年会要旨登録ページ|要旨登録ページへ]] | |||

== 第一回年会の概要== | |||

=== 目的 === | |||

第一回年会は、定量的な研究にかかわる若手研究者、および定量的な研究を始めたいと考える研究者が、具体的な方法論や技術、そして研究の方向性などをオープンな形で議論することを目的としています。「定量的なアプローチのあり方」を模索するにあたり、参加者一人一人に情報を発信していただき、情報を相互に交換することを重視したいと考えています。そのために、参加者全員が口頭発表もしくはポスター発表をするという形式を採用します。 | |||

=== テーマ=== | |||

:Be the change that you want to see in the world (by Mahatma Gandhi) | |||

=== プログラム企画について === | |||

これまでの準備会での経緯を参加者と共有するため、3つのセッションは準備会での発表内容を踏まえたセッションを企画しています。 | |||

また、定量的な研究に必要となる新しい技術を知るために、テクノロジーに関するセッションを1つ、そして若手らしい実験的な企画として、実験・理論の融合研究を共同で実現した二人の研究者によるペアプレゼンテーションのセッションを1つ企画しています。 | |||

加えて、パネルセッションでは、各分野を代表するコアメンバーによるトリガートークを軸に、 | |||

定量生物学の意義、具体的なアプローチの方法、そして、トップダウン的な研究推進体制との連携 、分野融合型研究の環境整備などについて議論したいと考えています。 | |||

== 日時・場所・参加費・参加人数 == | == 日時・場所・参加費・参加人数 == | ||

* 会場: | * 会場: [http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/ 東京大学生産技術研究所(駒場)]An棟 コンベンションホール・会議室 (会場アクセスについては[http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/access.html こちら]をご覧ください) | ||

* 開催日: | * 開催日: 2009年1月10日(土)、11日(日)、12日(月:休日) | ||

* 参加費: | * 参加費: 1500円(お茶代・軽食代など実費) | ||

* | * 参加上限人数:100人(ポスター発表者)+約15人(オーラル発表者) | ||

== 年会参加時の注意事項 == | |||

*プログラムについて | |||

**チュートリアルなどのページの内容が更新されているのでご確認下さい | |||

**アブストラクト集は年明けにメールで連絡させていただきます。 | |||

*ポスターセッションについての情報 | |||

**ポスターパネルには、<span style="color:red">横90cm 縦153 cmのサイズのポスターまで掲示が可能</span>です。ポスター番号の掲示はこちらで用意します。また会場には画鋲も用意してあります。 | |||

**可能であればA4を複数枚貼るポスターではなく、A0などの大判でのポスターをご用意いただけると幸いです。 | |||

**<span style="color:red">ポスターは11日朝から設置可能です(会場設営が順調に進めば10日午後から掲示可能になるかもしれません)。11日のお昼までに設置ください。また12日お昼までに撤去をお願いします。</span> | |||

*会場アクセス、会場の門の開閉について | |||

**会場である東大生産研An棟へのアクセスについては http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/access.html をご覧ください。 | |||

**駒場東大駅側の東門は、大学のセキュリティの都合上、<span style="color:red">11日、12日は9時40分~10時40分までしか開門できません</span>。上記時間以外に会場入りをされる参加者の皆様は、お手数ですが正門から入構して頂きますようお願いいたします。10日は夜8時まで東門は開門いたします。 | |||

*昼食について | |||

**すでに連絡いたしましたように、11日、12日の昼食としてお弁当を注文していない方は、各自昼食をご持参ください。<span style="color:red">最寄りのコンビニは徒歩で10分ほどかかります。昼食時間も短めです</span>ので、昼食を持参されることをお勧めいたします。 | |||

*参加費・お弁当代について | |||

**参加費:ポスターセッション2でお酒を希望された人:2500円、希望しなかった人:1500円。お弁当代は1食1000円になります。 | |||

**参加費+お弁当代はおつりがないように持って来てください。 | |||

**領収書は希望する人のみ発行します。当日受付で申し出てください。 | |||

*インターネットの利用について | |||

**コンベンションホールにおいて、全席電源コンセント、および前方席において有線LANの利用が可能です。<span style="color:red">有線LANはケーブルが付属しておりません</span>ので各自ご用意ください。 | |||

**また当日会場で無線LANも利用可能になる予定です。ただし、参加者多数のため、無線でのアクセスが不安定になることが予想されます。安定したアクセスをご希望の場合は、お手数ですが有線LANでの接続をご利用ください。 | |||

*情報掲示について | |||

**講演会場の外にホワイトボードを設置します。ポスドク募集や学会情報などA4 1枚の掲示が可能ですのでぜひご利用ください。 | |||

*その他 | |||

**<span style="color:red">お酒と乾物系のおつまみの差し入れは大歓迎です。</span>すでに講演者から差し入れをいただいています。 | |||

== 企画プログラム == | == 企画プログラム == | ||

=== チュートリアル・WS(1月10日開催) === | === チュートリアル・WS(1月10日開催) === | ||

* | *(チュートリアル1)[[年会2009チュートリアル1|画像解析入門]] | ||

** | **企画担当者:塚田祐基、土居智和 | ||

* | ***まず何を知るべきか、そして何をするべきか。生物学における画像解析に必要な知識と実際の運用([[年会2009チュートリアル1|more]])。 | ||

** | *(チュートリアル2)[[年会2009チュートリアル2|画像解析アドバンス]] | ||

* | **企画担当者:小林徹也、塚田祐基 | ||

** | **講演者: 塚田祐基、朽名 夏麿、加藤 輝、小林 徹也 | ||

* | ***時系列画像からの形態変化の定量・・・問題と解決方法(塚田)([[年会2009チュートリアル2|more]]) | ||

** | *(チュートリアル3) [[年会2009チュートリアル3|生物理論を理解するために最低限知っておくべきこと]] | ||

* | **企画担当者:杉村薫・石原秀至 | ||

***なぜ実験研究者は理論がわからないのか?、どうやって理論を勉強すればよいのか? ごく初歩的な内容を扱います。[[年会2009チュートリアル3|最新情報などはこちらからどうぞ。]] | |||

*(ワークショップ)[[年会2009WS1| A matter of wetting in the quantitative biology]] | |||

**企画担当者: 原田崇広・小林徹也(補助) | |||

***これからウェットな研究にも取り組んでみたいドライ(理論・情報)の研究者に向けた、理論ベースの研究者が中心となっている実験研究のケーススタディ。また、理論・情報研究者が実験に深くかかわる意義などについての意見交換 ([[年会2009WS1|最新情報]])。 | |||

=== セッション(1月11日、12日開催) === | === セッション(1月11日、12日開催) === | ||

*定量発生生物学 | *[[年会2009定量発生生物学|定量発生生物学]] | ||

** | ** chair:杉村薫 | ||

*硬派定量生物学 | ** 講演者:木村暁、中村哲也、藤森俊彦 | ||

** | *[[年会2009硬派定量生物学|硬派定量生物学]] | ||

*定量細胞生物学 | ** chair:小林徹也 | ||

** | ** 講演者:笠井倫志、青木一洋、中嶋正人 | ||

*実験・理論融合研究のペアプレゼンテーション | *[[年会2009定量細胞生物学|定量細胞生物学]] | ||

** | ** chair:鈴木誉保 | ||

* 定量生物学の要素技術 | ** 講演者:北村朗、原田崇広、澤井哲 | ||

** | * [[年会2009ペアプレゼンテーション|実験・理論融合研究のペアプレゼンテーション]] | ||

** chair:二階堂愛 | |||

** 講演者: 鵜飼英樹・小林徹也ペア、佐藤雅之・高木拓明ペア、広井賀子・舟橋啓ペア | |||

* [[年会2009定量生物学の要素技術|定量生物学の要素技術]] | |||

** chair:日比野佳代 | |||

** 講演者: 今村博臣、上野匡、木村啓志、原田伊知郎 | |||

=== | ===ポスターセッション (1月11日開催)=== | ||

* | *セッション1 (1/11 13:00-15:00) | ||

** | **13:00-14:00 説明:奇数 | ||

** | **14:00-15:00 説明:偶数 | ||

*** | *セッション2 (1/11 18:15-20:00) | ||

*** | **18:15-20:00 説明:自由 | ||

*** | * ポスター内容(<span style="color:red">NEW!!!</span>) | ||

*** | ** [[年会2009ポスター|ポスターの発表者とタイトル一覧]] | ||

*** | |||

* パネルディスカッション | === パネルディスカッション (1月12日開催)=== | ||

** パネリスト | ==== トリガートーク(3分x10人:30分)==== | ||

*** | * 司会:黒澤 元 | ||

** | * テーマ:自己紹介+alpha | ||

** | * トリガートーク 講演者 | ||

* | ** 発生:荒田幸信、杉村薫 | ||

* | ** 細胞:木村暁、青木一洋、広井賀子 | ||

** 生物物理:澤井哲、高木拓明(理論も兼任) | |||

** 理論:小林徹也 | |||

** 情報:舟橋啓、二階堂愛 | |||

====パネルディスカッション==== | |||

* 司会:黒澤 元 | |||

* パネリスト: トリガートークの講演者+藤森俊彦、鈴木誉保 | |||

==== 議題案==== | |||

* 融合研究の可能性をかんじさせたポスターを具体的に挙げる | |||

* 定量生物学の意義について(定量性を高く意識した研究が有効な生命現象) | |||

* 定量的な生物学への具体的なアプローチ方法 | |||

** 異分野の研究者との出会いをどのように促進するか?具体的な仕組みについて | |||

** 相互理解促進のためのチュートリアルについて(実験研究者向け生物理論基礎に対応する、理論・工学・化学研究者向け生物学基礎チュートリアルは可能か?) | |||

* トップダウン的な研究推進体制との連携 ・環境整備 | |||

* 学生をどうやって取り込むか(講義情報の共有?) | |||

=== その他の企画(1月11日、12日開催) === | === その他の企画(1月11日、12日開催) === | ||

*ポスターガイド | *ポスターガイド | ||

** | ** ポスターのセクション分けなどの説明 | ||

*懇親会 | *懇親会 | ||

** | ** ポスターセッションと併設。ポスター会場で酒類を販売予定。 | ||

==発表形式== | ==発表形式== | ||

* 口頭発表 | |||

** 一人30分(20分発表+ 5分提言 + 5分質疑) | |||

* 一般参加者の発表 | * 一般参加者の発表 | ||

** | ** 原則すべて'''ポスター発表をお願いします'''。 | ||

** ポスター発表の目的は参加者がお互いに何をやっているか?や参加者のお互いの顔がわかるようにすることです。ただ、発表できるような結果がまだ出ていない学生や、研究室の都合で詳細な内容を発表できない参加者も想定されます。そのような場合は、内容は自分が何をやりたいかを説明するようなポスター発表でも、構いません。ぜひ積極的にご参加ください。 | |||

** | |||

==スケジュール == | ==スケジュール== | ||

===1月10日(チュートリアル・WS)=== | ===1月10日(チュートリアル・WS)=== | ||

{| | {| | ||

| Line 79: | Line 155: | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

| | | 企画担当者:塚田祐基、土居智和 | ||

|- | |- | ||

!13:00-14:30 | !13:00-14:30 | ||

| Line 87: | Line 163: | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

| | | 企画担当者:小林徹也、塚田祐基 | ||

|- | |- | ||

!15:00-17:00 | !15:00-17:00 | ||

| Line 95: | Line 171: | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

| | | 企画担当者:杉村薫・石原秀至 | ||

|- | |- | ||

!17:00-19:00 | !17:00-19:00 | ||

! | ! | ||

! | !(ワークショップ)A matter of wetting in the quantitative biology | ||

|- | |- | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

| | |企画担当者:原田崇広・小林徹也(補助) | ||

|- | |- | ||

|} | |} | ||

| Line 115: | Line 188: | ||

!10:00-10:30 | !10:00-10:30 | ||

! | ! | ||

! | ! 導入・これまでの会の活動について経緯説明・会場利用の注意点 | ||

|- | |- | ||

!10:30-12:00 | !10:30-12:00 | ||

| Line 123: | Line 196: | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

| | | 木村暁:細胞内空間配置のデジタル化とデジタル細胞を用いた仮説の検証 | ||

|- | |- | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

| | | 中村哲也:左右決定機構とそのrobustness | ||

|- | |- | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

| | | 藤森俊彦:ほ乳類初期発生研究に必要とされる定量生物学とは? | ||

|- | |- | ||

!12:00-12: | !12:00-12:05 | ||

! | ! | ||

! | !ポスターガイダンス | ||

|- | |- | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

| | | | ||

|- | |- | ||

!12: | !12:05-13:00 | ||

! | ! | ||

! | ! 昼食 | ||

|- | |- | ||

!13:00-15:00 | !13:00-15:00 | ||

| Line 155: | Line 228: | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

| | | 笠井倫志:GPCRモノマー・ダイマーの直接観察:1分子蛍光法を用いて平衡のパラメーターを完全に調べる | ||

|- | |- | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

| | | 青木一洋:細胞内情報伝達系の定量的反応パラメーター測定と数理モデル構築 | ||

|- | |- | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

| | | 中嶋正人:概日時計システム研究における生化学的アプローチ | ||

|- | |- | ||

!16:45-18:15 | !16:45-18:15 | ||

! | ! | ||

! | ! セッション3(実験・理論融合研究のペアプレゼンテーション) | ||

|- | |- | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

| | | 広井賀子・舟橋啓: in vivo oriented simulation | ||

|- | |- | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

| | | 佐藤雅之・高木拓明ペア: 細胞の自発運動を巡る自発的協同研究 | ||

|- | |- | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

| | | 鵜飼英樹・小林徹也ペア: 融合型研究による慨日リズムSingularity現象の動作機構解明 | ||

|- | |- | ||

!18:15-20:00 | !18:15-20:00 | ||

! | ! | ||

! | !ポスターセッション2(兼 懇親会) | ||

|} | |} | ||

| Line 189: | Line 263: | ||

{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||

|- | |- | ||

!10: | !10:00-12:00 | ||

! | ! | ||

!セッション4(定量生物学の要素技術) | !セッション4(定量生物学の要素技術) | ||

| Line 195: | Line 269: | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

|( | | 今村博臣:細胞内のATP動態を可視化するためのプローブ開発と計測(仮題) | ||

|- | |||

! | |||

! | |||

|上野匡: 細胞内生理活性分子を可視化する有機小分子プローブの開発 | |||

|- | |- | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

| | |木村啓志: MEMS技術を応用した細胞機能測定 | ||

|- | |- | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

| | |原田伊知郎: | ||

|- | |- | ||

!12:00-13:00 | !12:00-13:00 | ||

| Line 215: | Line 293: | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

| | | 北村朗: 分光イメージング手法を用いて細胞内タンパク質の凝集体形成を解析する | ||

|- | |- | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

| | | 原田崇広: 細胞機能の遅いダイナミクス | ||

|- | |- | ||

! | ! | ||

! | ! | ||

| | | 澤井哲: 細胞レベルと細胞集団の自己組織化 | ||

|- | |- | ||

!14:30-17:00 | !14:30-17:00 | ||

| Line 229: | Line 307: | ||

!パネルディスカッション | !パネルディスカッション | ||

|} | |} | ||

==参加者統計== | |||

*参加者 統計(分野) | |||

** 分子・細胞生物学 29% | |||

** 発生・進化生物学 20% | |||

** 生物物理学(実験系)&イメージング 14% | |||

** 神経生物学 10% | |||

** 理論生物学 10% | |||

** 情報系 4% | |||

** 工学系&マイクロデバイス 4% | |||

** 化学系 1% | |||

** その他 8% | |||

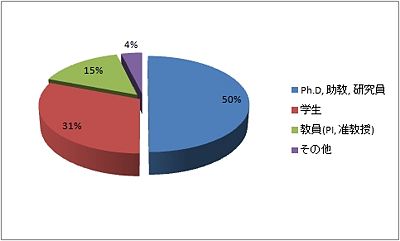

*参加者 統計(肩書/身分構成) | |||

**Ph.D, 助教, 研究員 50% | |||

**学生 31% | |||

**教員(PI, 准教授) 15% | |||

**その他 4% | |||

[[Image:Q-bio_field_graph.jpg|年会+チュートリアル参加登録者の分野別割合|400px]] | |||

[[Image:Q-bio_title_graph.jpg|年会+チュートリアル参加登録者の肩書き別割合|400px]] | |||

== 第一回年会 企画・運営 (あいうえお順)== | == 第一回年会 企画・運営 (あいうえお順)== | ||

| Line 236: | Line 335: | ||

*舟橋 啓(慶應義塾大学) | *舟橋 啓(慶應義塾大学) | ||

*前多裕介(ロックフェラー大学) | *前多裕介(ロックフェラー大学) | ||

== スポンサー== | |||

本年会の開催費の一部は文部科学省新学術領域研究「遺伝情報発現・収納・継承の時空間場(遺伝情報場)」からサポートをうけています。 | |||

「遺伝情報場」は染色体やその周辺環境の動態・物性など新たな観点から遺伝情報制御を捉える研究を展開しており、関連分野での若手研究者の活躍を応援します。 | |||

== 問い合わせ先 == | == 問い合わせ先 == | ||

;Email: q.biology at gmail.com | ;Email: q.biology at gmail.com | ||

(迷惑メール対策のため@をatと表示しています。at を @ に置換してください) | (迷惑メール対策のため@をatと表示しています。at を @ に置換してください) | ||

Latest revision as of 16:08, 14 April 2009

定量生物学の会 年会 最新情報

- NEW!!!: 年会のアンケート結果を掲載しました(090415)。

- NEW!!!: 年会の写真を掲載しました。

- ポスターセッションの発表者とタイトルを掲載しました(090104)。

- 年会参加時の注意事項をアップしました(081229)

- 年会の要旨登録をまだ済まされていない方は、なるべく早く、要旨登録ページにて手続きを進めていただきますようよろしくお願い致します(081214)。

- 要旨登録を開始しました(081202)。

- 定員に達したため、ワークショップ・チュートリアルの参加登録を締め切りました(081125)。

- 定員に達したため、年会の参加登録を締め切りました(081119)。

- レジストレーションを開始しました(081115)。

定量生物学の会 第一回年会 参加登録

申し訳ありませんが、年会・ワークショップ・チュートリアルは定員を超えたため参加登録を締め切りました。

定量生物学の会 第一回年会 要旨登録

要旨登録を開始しました。登録の締め切りは12月12日です。

年会の要旨登録をまだ済まされていない方は、なるべく早く(12月17日までに)、要旨登録ページにて手続きを進めていただきますようよろしくお願い致します。

第一回年会の概要

目的

第一回年会は、定量的な研究にかかわる若手研究者、および定量的な研究を始めたいと考える研究者が、具体的な方法論や技術、そして研究の方向性などをオープンな形で議論することを目的としています。「定量的なアプローチのあり方」を模索するにあたり、参加者一人一人に情報を発信していただき、情報を相互に交換することを重視したいと考えています。そのために、参加者全員が口頭発表もしくはポスター発表をするという形式を採用します。

テーマ

- Be the change that you want to see in the world (by Mahatma Gandhi)

プログラム企画について

これまでの準備会での経緯を参加者と共有するため、3つのセッションは準備会での発表内容を踏まえたセッションを企画しています。

また、定量的な研究に必要となる新しい技術を知るために、テクノロジーに関するセッションを1つ、そして若手らしい実験的な企画として、実験・理論の融合研究を共同で実現した二人の研究者によるペアプレゼンテーションのセッションを1つ企画しています。

加えて、パネルセッションでは、各分野を代表するコアメンバーによるトリガートークを軸に、 定量生物学の意義、具体的なアプローチの方法、そして、トップダウン的な研究推進体制との連携 、分野融合型研究の環境整備などについて議論したいと考えています。

日時・場所・参加費・参加人数

- 会場: 東京大学生産技術研究所(駒場)An棟 コンベンションホール・会議室 (会場アクセスについてはこちらをご覧ください)

- 開催日: 2009年1月10日(土)、11日(日)、12日(月:休日)

- 参加費: 1500円(お茶代・軽食代など実費)

- 参加上限人数:100人(ポスター発表者)+約15人(オーラル発表者)

年会参加時の注意事項

- プログラムについて

- チュートリアルなどのページの内容が更新されているのでご確認下さい

- アブストラクト集は年明けにメールで連絡させていただきます。

- ポスターセッションについての情報

- ポスターパネルには、横90cm 縦153 cmのサイズのポスターまで掲示が可能です。ポスター番号の掲示はこちらで用意します。また会場には画鋲も用意してあります。

- 可能であればA4を複数枚貼るポスターではなく、A0などの大判でのポスターをご用意いただけると幸いです。

- ポスターは11日朝から設置可能です(会場設営が順調に進めば10日午後から掲示可能になるかもしれません)。11日のお昼までに設置ください。また12日お昼までに撤去をお願いします。

- 会場アクセス、会場の門の開閉について

- 会場である東大生産研An棟へのアクセスについては http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/access.html をご覧ください。

- 駒場東大駅側の東門は、大学のセキュリティの都合上、11日、12日は9時40分~10時40分までしか開門できません。上記時間以外に会場入りをされる参加者の皆様は、お手数ですが正門から入構して頂きますようお願いいたします。10日は夜8時まで東門は開門いたします。

- 昼食について

- すでに連絡いたしましたように、11日、12日の昼食としてお弁当を注文していない方は、各自昼食をご持参ください。最寄りのコンビニは徒歩で10分ほどかかります。昼食時間も短めですので、昼食を持参されることをお勧めいたします。

- 参加費・お弁当代について

- 参加費:ポスターセッション2でお酒を希望された人:2500円、希望しなかった人:1500円。お弁当代は1食1000円になります。

- 参加費+お弁当代はおつりがないように持って来てください。

- 領収書は希望する人のみ発行します。当日受付で申し出てください。

- インターネットの利用について

- コンベンションホールにおいて、全席電源コンセント、および前方席において有線LANの利用が可能です。有線LANはケーブルが付属しておりませんので各自ご用意ください。

- また当日会場で無線LANも利用可能になる予定です。ただし、参加者多数のため、無線でのアクセスが不安定になることが予想されます。安定したアクセスをご希望の場合は、お手数ですが有線LANでの接続をご利用ください。

- 情報掲示について

- 講演会場の外にホワイトボードを設置します。ポスドク募集や学会情報などA4 1枚の掲示が可能ですのでぜひご利用ください。

- その他

- お酒と乾物系のおつまみの差し入れは大歓迎です。すでに講演者から差し入れをいただいています。

企画プログラム

チュートリアル・WS(1月10日開催)

- (チュートリアル1)画像解析入門

- 企画担当者:塚田祐基、土居智和

- まず何を知るべきか、そして何をするべきか。生物学における画像解析に必要な知識と実際の運用(more)。

- 企画担当者:塚田祐基、土居智和

- (チュートリアル2)画像解析アドバンス

- 企画担当者:小林徹也、塚田祐基

- 講演者: 塚田祐基、朽名 夏麿、加藤 輝、小林 徹也

- 時系列画像からの形態変化の定量・・・問題と解決方法(塚田)(more)

- (チュートリアル3) 生物理論を理解するために最低限知っておくべきこと

- 企画担当者:杉村薫・石原秀至

- なぜ実験研究者は理論がわからないのか?、どうやって理論を勉強すればよいのか? ごく初歩的な内容を扱います。最新情報などはこちらからどうぞ。

- 企画担当者:杉村薫・石原秀至

- (ワークショップ) A matter of wetting in the quantitative biology

- 企画担当者: 原田崇広・小林徹也(補助)

- これからウェットな研究にも取り組んでみたいドライ(理論・情報)の研究者に向けた、理論ベースの研究者が中心となっている実験研究のケーススタディ。また、理論・情報研究者が実験に深くかかわる意義などについての意見交換 (最新情報)。

- 企画担当者: 原田崇広・小林徹也(補助)

セッション(1月11日、12日開催)

- 定量発生生物学

- chair:杉村薫

- 講演者:木村暁、中村哲也、藤森俊彦

- 硬派定量生物学

- chair:小林徹也

- 講演者:笠井倫志、青木一洋、中嶋正人

- 定量細胞生物学

- chair:鈴木誉保

- 講演者:北村朗、原田崇広、澤井哲

- 実験・理論融合研究のペアプレゼンテーション

- chair:二階堂愛

- 講演者: 鵜飼英樹・小林徹也ペア、佐藤雅之・高木拓明ペア、広井賀子・舟橋啓ペア

- 定量生物学の要素技術

- chair:日比野佳代

- 講演者: 今村博臣、上野匡、木村啓志、原田伊知郎

ポスターセッション (1月11日開催)

- セッション1 (1/11 13:00-15:00)

- 13:00-14:00 説明:奇数

- 14:00-15:00 説明:偶数

- セッション2 (1/11 18:15-20:00)

- 18:15-20:00 説明:自由

- ポスター内容(NEW!!!)

パネルディスカッション (1月12日開催)

トリガートーク(3分x10人:30分)

- 司会:黒澤 元

- テーマ:自己紹介+alpha

- トリガートーク 講演者

- 発生:荒田幸信、杉村薫

- 細胞:木村暁、青木一洋、広井賀子

- 生物物理:澤井哲、高木拓明(理論も兼任)

- 理論:小林徹也

- 情報:舟橋啓、二階堂愛

パネルディスカッション

- 司会:黒澤 元

- パネリスト: トリガートークの講演者+藤森俊彦、鈴木誉保

議題案

- 融合研究の可能性をかんじさせたポスターを具体的に挙げる

- 定量生物学の意義について(定量性を高く意識した研究が有効な生命現象)

- 定量的な生物学への具体的なアプローチ方法

- 異分野の研究者との出会いをどのように促進するか?具体的な仕組みについて

- 相互理解促進のためのチュートリアルについて(実験研究者向け生物理論基礎に対応する、理論・工学・化学研究者向け生物学基礎チュートリアルは可能か?)

- トップダウン的な研究推進体制との連携 ・環境整備

- 学生をどうやって取り込むか(講義情報の共有?)

その他の企画(1月11日、12日開催)

- ポスターガイド

- ポスターのセクション分けなどの説明

- 懇親会

- ポスターセッションと併設。ポスター会場で酒類を販売予定。

発表形式

- 口頭発表

- 一人30分(20分発表+ 5分提言 + 5分質疑)

- 一般参加者の発表

- 原則すべてポスター発表をお願いします。

- ポスター発表の目的は参加者がお互いに何をやっているか?や参加者のお互いの顔がわかるようにすることです。ただ、発表できるような結果がまだ出ていない学生や、研究室の都合で詳細な内容を発表できない参加者も想定されます。そのような場合は、内容は自分が何をやりたいかを説明するようなポスター発表でも、構いません。ぜひ積極的にご参加ください。

スケジュール

1月10日(チュートリアル・WS)

| 11:00-12:00 | (チュートリアル)画像解析入門 | |

|---|---|---|

| 企画担当者:塚田祐基、土居智和 | ||

| 13:00-14:30 | (チュートリアル)画像解析アドバンス | |

| 企画担当者:小林徹也、塚田祐基 | ||

| 15:00-17:00 | (チュートリアル) 実験家向け理論の基礎 | |

| 企画担当者:杉村薫・石原秀至 | ||

| 17:00-19:00 | (ワークショップ)A matter of wetting in the quantitative biology | |

| 企画担当者:原田崇広・小林徹也(補助) |

1月11日(年会初日)

| 10:00-10:30 | 導入・これまでの会の活動について経緯説明・会場利用の注意点 | |

|---|---|---|

| 10:30-12:00 | セッション1(定量発生生物学) | |

| 木村暁:細胞内空間配置のデジタル化とデジタル細胞を用いた仮説の検証 | ||

| 中村哲也:左右決定機構とそのrobustness | ||

| 藤森俊彦:ほ乳類初期発生研究に必要とされる定量生物学とは? | ||

| 12:00-12:05 | ポスターガイダンス | |

| 12:05-13:00 | 昼食 | |

| 13:00-15:00 | ポスターセッション1 | |

| 15:00-16:30 | セッション2(硬派定量生物学) | |

| 笠井倫志:GPCRモノマー・ダイマーの直接観察:1分子蛍光法を用いて平衡のパラメーターを完全に調べる | ||

| 青木一洋:細胞内情報伝達系の定量的反応パラメーター測定と数理モデル構築 | ||

| 中嶋正人:概日時計システム研究における生化学的アプローチ | ||

| 16:45-18:15 | セッション3(実験・理論融合研究のペアプレゼンテーション) | |

| 広井賀子・舟橋啓: in vivo oriented simulation | ||

| 佐藤雅之・高木拓明ペア: 細胞の自発運動を巡る自発的協同研究 | ||

| 鵜飼英樹・小林徹也ペア: 融合型研究による慨日リズムSingularity現象の動作機構解明 | ||

| 18:15-20:00 | ポスターセッション2(兼 懇親会) |

1月12日(年会2日目)

| 10:00-12:00 | セッション4(定量生物学の要素技術) | |

|---|---|---|

| 今村博臣:細胞内のATP動態を可視化するためのプローブ開発と計測(仮題) | ||

| 上野匡: 細胞内生理活性分子を可視化する有機小分子プローブの開発 | ||

| 木村啓志: MEMS技術を応用した細胞機能測定 | ||

| 原田伊知郎: | ||

| 12:00-13:00 | 昼食 | |

| 13:00-14:30 | セッション5(定量細胞生物学) | |

| 北村朗: 分光イメージング手法を用いて細胞内タンパク質の凝集体形成を解析する | ||

| 原田崇広: 細胞機能の遅いダイナミクス | ||

| 澤井哲: 細胞レベルと細胞集団の自己組織化 | ||

| 14:30-17:00 | パネルディスカッション |

参加者統計

- 参加者 統計(分野)

- 分子・細胞生物学 29%

- 発生・進化生物学 20%

- 生物物理学(実験系)&イメージング 14%

- 神経生物学 10%

- 理論生物学 10%

- 情報系 4%

- 工学系&マイクロデバイス 4%

- 化学系 1%

- その他 8%

- 参加者 統計(肩書/身分構成)

- Ph.D, 助教, 研究員 50%

- 学生 31%

- 教員(PI, 准教授) 15%

- その他 4%

第一回年会 企画・運営 (あいうえお順)

- 黒澤 元(東京大学)

- 小林徹也(東京大学)

- 杉村 薫(理化学研究所)

- 舟橋 啓(慶應義塾大学)

- 前多裕介(ロックフェラー大学)

スポンサー

本年会の開催費の一部は文部科学省新学術領域研究「遺伝情報発現・収納・継承の時空間場(遺伝情報場)」からサポートをうけています。

「遺伝情報場」は染色体やその周辺環境の動態・物性など新たな観点から遺伝情報制御を捉える研究を展開しており、関連分野での若手研究者の活躍を応援します。

問い合わせ先

- q.biology at gmail.com

(迷惑メール対策のため@をatと表示しています。at を @ に置換してください)